S.

1

I. Teil

Allgemeiner Plan.

Einleitung

Absicht naturwissensch Psych zu liefern, dh psych

Vorgänge darstellen als quantit bestim̄te Zustän

aufzeigbarer materieller Theile, damit anschaulich u

widerspruchsfrei zu machen. Enthalten zwei HauptideenDas was Thätigkeit & Ruhe unterscheidet als Q aufzufassen

die allgemeinen Beweggsgesetz unterworfen, 2) als

materielle Theilchen die Neurone zu nehmen.N u Qἠ – Ahnliche Versuche jetzt häufig –

___________________________________________a) Erste Hauptsatz

Die quantitative Auffassung.

Sie ist direkt patholog. klinisch Beobachtg entnom̄en

besonders wo uberstarke Vorstellg handelte, Hysterie

Zwang, wobei wie sich zeigen wird der quantit

Character reiner als in normal hervortritt.Vorgänge Reiz Substitut, Conversion Abfuhr

die dort zu beschreiben waren, haben direk

die Auffassung der N.erregg als fließende

Quant nahe gelegt. Ein Versuch das hier Erkan̄te

verallgemeinern schien nicht unstatthaft.S.

2

Von dieser Betrachtg an ließ sich ein Grundprincip

der Nthätgkeit mit Beziehg auf die Q aufstellen

das viel Licht versprach, indem es die gesam̄te

Funktion umfaßen schien. Es ist dies Princip

der N-Trägheit, daß N sich Q zu entledigen

trachtet. Bau u Entwicklg sowie Leistgen

hiernach zu verstehenPrcp der Trägh erklärt zunächst Bau-Zweispältigk

in motor u sensibel, als Einrichtg die Qἠaufnahm

durch Abgabe aufzuheben. Die Reflexbewegg als

feste Form dieser Abgabe jetzt verständlich. Das

Princip giebt das Motiv f. d. Refelexb. Geht man

von hier aus weiter zurück, so hat man das

Nsy zuerst als Erbe der allgem Reizbarkeit

des Protopl mit der reizbar Außenfläche verknüpft

die durch größere Strecken unerregbarer

zersprengt ist. Ein primär Nsy bedient sich dieser

so erworbener Qἠ, um sie durch Verbindg an

die Muskelmaschinen abzugeben u erhält sich

so reizlos. Diese Abfuhr stellt die Primärf

des Nsy dar. Hier ist Platz für EntwicklgS.

3

Sekfunktion, indem unter Abfuhrwegen solche bevorzugt

u erhalten, mit denen Aufhören des Reizes verbunden

ist, Reizflucht. Hiebei besteht im Allgem Propor

zwischen Erregungsq u zur Reizfl nöthigen Leistg,

so daß das Träghprinzip hiedurch nicht gestört wird.Allein das Träghpr wird von Anfang durchbrochen durch anderes

Verhältniß. Mit Complexität des In̄eren nim̄t das Nsy Reize auf

aus Körperelement selbst, endogene Reize, die gleichfalls abge-

führt werden sollen. Diese entstam̄en Körperzellen u ergeben

die großen Bedürfniße, Hunger, Athem, Sexualität. Diesen

kan̄ sich der Org nicht entziehen wie den Außreizen, er

kan̄ ihre Q nicht zur Reizfl verwenden. Sie hören auf nur

unter bestim̄t Bedinggen, die in der Außenwelt realisirt

werden müßen. Z. B. Nahrgsbedürfniß. Um diese Aktion, die

specif genannt werden verdient, zu vollführ, bedarf es

einer Leistg, die unabhängig ist von endogen Qἠ, im Allgem

größer, da Individ unter Bedingg gesetzt, die man als

Noth des Lebens bezeichnen kann. Hiemit ist Nsy gezwung

die ursp Tendenz zur Trägheit dh zum Niveau = 0

aufzugeben. Es muß sich Vorrath von Qἠ gefallen

laßen, um Anforderg specif Aktion zu genügen.

In Art, wie dieß macht, zeigt sich indeß die

Fortdauer derselb Tendenz modificirtS.

4

zum Bestreben die Qἠ wenigstens möglichst niedrig

halten u sich gegen Steigerg zu wehren, dh constant

zu halten. Alle Leistgen des Nsy sind entweder

unter Gesichtsp der Primärf oder der Sekf

den durch Noth des Lebens aufgedrungen zu

bringen.Zweiter Hauptsatz.

Die Ntheorie

Der Gedanke mit dieser Qἠtheorie die Kenntniß

der N zu combiniren, wie sie die neuere

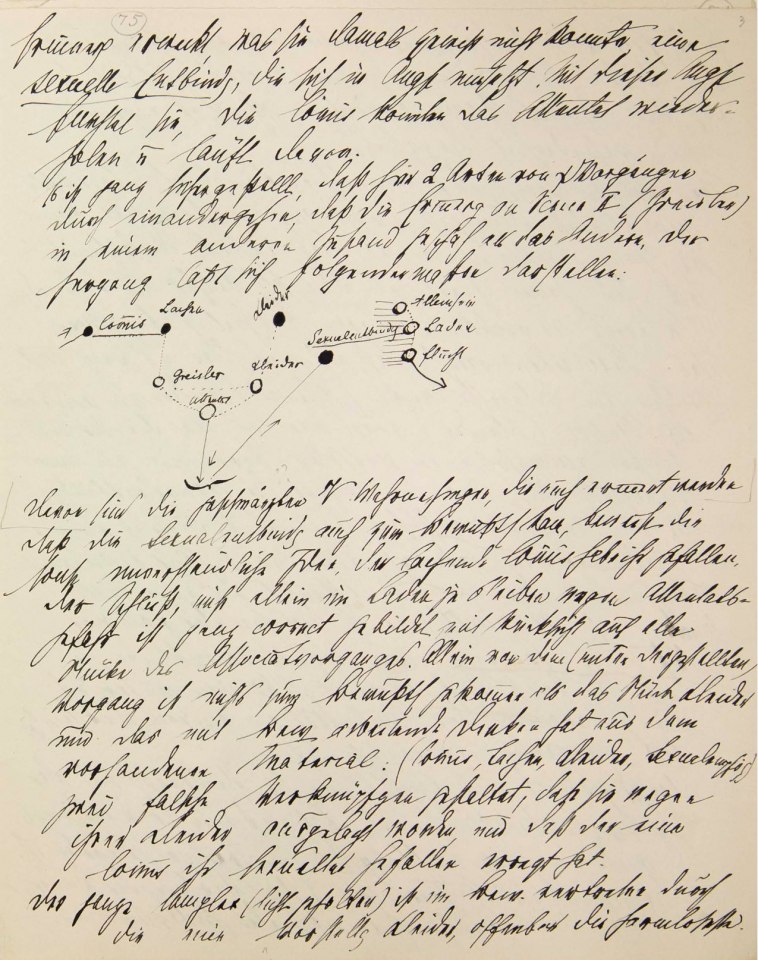

Histologie ergeben, ist zweiter Pfeiler dieser

Lehre. Hauptinhalt dieser neuen Erkenntniß

ist, daß das Nsy aus distinkten gleich gebauten

N besteht, die sich durch Vermittlg fremder

Masse berühren, die an ein ander endigen

wie an fremden Gewebstheilen, in denen

gewiße Leitgsrichtgen vorgebildet sind, indem sie

mit Zellforts aufnehmen, mit Axencyl

abnehmen. Dazu noch reichliche Verzweigg

mit Verschiedheit des Kalibers.Combinirt man diese Darstellg der N mit der

Auffassg der Qἠtheorie, so erhält man die

Vorstellg eines besetzten N, das mit gewißer

Qἠ gefüllt, andere Male leer sein kann.S.

5

Das Träghp findet seinen Ausdruck in Annahme

einer Strömg, die von Zelleib oder Fortsätzen

zum Ax gerichtet ist: Das einzelne N ist so Abbild

des gesamten Nsy mit seinem zwiespältigen Bau,

der Axcyl das Abfuhrorgan. Die Sekf aber

die Aufspeicherg von Qἠ verlangt, ist ermöglicht

durch die Annahme von Widerständen, die sich der

Abfuhr entgegensetzen und der Bau der N legt

es nahe die Widerstände sämtlich in

die Contacte zu versetzen, die hiedurch

den Wert von Schranken erhalten.Die Annahme der Cschr ist fruchtbar nach vielen

Richtungen.Die Contactschranken:

Die erste Berechtigung zu dieser Annahme entspringt

der Erwägg, daß hier die Leitung über undifferenzirtes

Protoplasma geht anstatt wie sonst in̄erhalb des N

über differenzirtes, wahrscheinlich zur Leitg besser

geeignet. Man bekom̄t so einen Wink, das Leitgs-

vermögen an die Differenzirg zu knüpfen, so daß

erwarten darf, durch den Leitungsvorgang selbst

werde eine Differenzirg im Protopl u damit ein

besseres Leitungsvermögen für fernere Leitungen

geschaffen.S.

6

Ferner läßt die Cschrtheorie folgend Verwerthgen

zu: Eine Haupteigenschaft des Nervengewebes ist das

Gedächtniß dh ganz allgemein die Fähigkeit durch

einmalige Vorgänge dauernd verändert zu werden.

was einen so auffälligen Gegensatz giebt zum Verhalten

einer Materie, die eine Wellenbewegg durchläßt

u darauf in ihren früheren Zustand zurückkehrt.Eine irgend beachtenswerte psychol. Theorie muß eine

Erklärg des „Gedächtnißes“ liefern. Nun stößt jede

solche Erklärg auf die Schwierigkeit, daß sie einerseits

annehmen muß, die N seien nach der Erregung dauernd

anders als vorher, während doch nicht geleugnet

werden kann, daß die neuen Erreggen im Allgemeinen

auf dieselben Aufnahmsbedinggen stoßen wie die

früheren. Die N sollen also sowol beeinflußt sein

als auch unverändert, unvoreingenom̄en. Einen Apparat,

der diese complicirte Leistg vermöchte, können

wir vor der Hand nicht aus denken; die Rettung

liegt also darin, daß wir die dauernde Beein-

flußung durch die Erregg einer Klasse von N zuschreiben,

die Unveränderlichkeit dagegen, also die Frische für

neue Erreggen einer anderen. So entstand die

gangbare Scheidg von „Wahrnehmungszellen“ und

„Erinnerungszellen“, die sich aber sonst in nichtsS.

7

einfügt selbst sich auf nichts berufen kann.

Wenn die Cschrtheorie sich diesen Ausweg aneignet, so

kan̄ sie ihm folgenden Ausdruck geben: Es giebt 2

Klassen von N, solche, die Qἠ durchlassen, als ob sie keine

Cschr hätten, die also nach jedem Erreggsablauf im

selben Zustande sind wie vorher, und 2) solche,

die deren Contactschr sich geltend machen, so daß

sie Qἠ nur schwer oder nur partiell durchlassen.

Solche können nach jeder Erregg im anderen Zustande

sein als vorher, ergeben also eine Möglichkeit, das

Gedächtniß darzustellen.Es giebt also durchlässige (keinen Widerstand leistende

u nichts retenirende) N, die der Wahrnehmg dienen

u undurchlässige (mit Widerstand behaftete u Qἠ zurück-

haltende), die Träger des Gedächtnißes, wahrscheinlich

also der psych. Vorgänge überhaupt sind. Ich will

das erstere System von Neuronen fortan φ, das

letztere ψ nennen.Es ist jetzt gut sich klarzumachen, welche Annahmen

über die ψ N nothwendig sind, um die allgemeinsten

Charactere des Gedächtnißes zu decken. Das Argument

ist: sie werden durch den Erreggsablauf dauernd

verändert. Mit Einfügg der Cschrtheorie: ihre Cschr

gerathen in einen dauernd veränderten Zustand.S.

8

Und da die psych Erfahrg zeigt, daß es ein Üben, Erlernen

giebt auf Grund des Gedächtnißes, muß diese Veränderg

darin bestehen, daß die Cschr leitungsfähiger, minder

undurchlässig werden, also denen des φ Systems ähnlicher.

Diesen Zustand der Cschr wollen wir als Grad der

Bahnung bezeichnen. Dan̄ kan̄ man sagen: Das Gedächtniß

ist dargestellt durch die zwischen den ψN vorhandenen

Bahnungen.Nehmen wir an, daß alle ψ Cschr gleich gut gebahnt wären

oder den gleichen Widerstand böten, was dasselbe ist,

so bekämen die Charaktere des Gedächtnißes offenbar

nicht heraus. Denn das Gedächtniß ist im Verhältniß

zum Erreggsablauf offenbar eine der bestimmenden

den Weg weisenden Mächte u bei überall gleicher

Bahng wäre eine Wegbevorzugung nicht einzusehen.

Man kan̄ daher noch richtiger sagen: Das Gedächtniß

sei dargestellt durch die Unterschiede in den

Bahnungen zwischen den ψ Neuronen.Wovon hängt nun die Bahnung in den ψN ab? Nach

der psych Erfahrg hängt das Gedächtniß, dh: die fort-

wirkende Macht eines Erlebnißes ab von einem

Faktor, den man die Größe des Eindrucks nen̄t,

und von der Häufigkeit der Wiederholg desselben

Eindrucks. In die Theorie übersetzt: Die Bahng hängt[Editorische Anmerkung:

Zeile 1: „Üben, Erlernen“

In GWN 392, findet sich „Über-Erlernen“

CD_2022-0510]S.

9

ab von der Qἠ, die im Erreggsvorgang durch das N läuft,

u von der Wiederholungszal des Vorganges. Dabei zeigt

sich also Qἠ als das wirksame Moment, die Quantität

u die Bahnung als Erfolg der Qἠ, gleichzeitig als das,

was die Qἠ ersetzen kann.Wie unwillkürlich denkt man hier an das ursprüngliche

durch alle Modifikationen festgehaltene Bestreben

des Nsy, sich die Belastung durch Qἠ zu ersparen

oder sie möglichst zu verringern. Durch die Not des Lebens

gezwungen hat das Nsy sich einen Qἠ-Vorrat anlegen

müßen. Dazu eine Vermehrg seiner N bedurft u diese

mußten undurchlässig sein. Nun erspart es sich die Erfüllg

mit Qἠ die Besetzung wenigstens theilweise, indem es

die Bahnungen herstellt. Man sieht also, die Bahngen dienen

der Primärfunktion.enNoch eines fordert die Anwendg der Gedächtnißforderg auf die

Cschrtheorie: Jedem ψN sind im Allgemeinen mehrere Verbindgs-

wege mit anderen N, also mehrere Cschr zuzuschreiben. Darauf

beruht ja die Möglichkeit der Auswal, die durch die

Bahng determinirt wird. Ganz einleuchtend jetzt, daß der

Bahngszustand der einen Cschr unabhängig sein muß

von dem aller anderen Cschr desselben ψN; sonst erhielte

sich wieder keine Bevorzugg, also kein Motiv. Hieraus

kan̄ man einen negativen Schluß ziehen auf die Natur

des „gebahnten“ Zustandes. Denkt man sich ein N mit Qἠ

erfüllt, also besetzt, so kan̄ man diese Q nur gleichmäßigS.

10

annehmen über alle Regionen des N, also auch über

alle Cschr derselben. Dagegen hat es keine Schwierigkeit

sich vorzustellen, daß bei strömender Qἠ nur ein

bestim̄ter Weg durch das N genom̄en wird, so daß nur

eine Cschr der Einwirkg der strömenden Qἠ unterliegt

u nachher davon Bahnung übrig behält. Es kann also

die Bahng nicht ihren Grund haben in einer zurückgehaltenen

Besetzg, dabei ergäben sich nicht die Unterschiede in

der Bahng der Cschr desselben N.Worin die Bahng sonst besteht, bleibt dahingestellt. Man

könnte zunächst denken: in der Absorption von Qἠ durch

die Cschr. Vielleicht fällt hierauf später Licht. Die Qἠ

die Bahng hinterlassen hat, wird wol abgeführt, gerade

in Folge der Bahnung, die ja durchlässiger macht. Es

ist übrigens nicht nothwendig, daß die Bahng, die nach

einem Qἠablauf bleibt, so groß ist, wie sie während

des Ablaufes sein mußte. Möglich, daß nur ein

Quotientbetrag davon als dauernde Bahng bleibt.

In soferne läßt sich auch noch nicht übersehen, ob es

gleichwertig ist, wen̄ eine Q:3ἠ auf einmal oder

eine Qἠ auf 3mal abläuft. All dies bleibt späteren

Anpassungen der Theorie an die psychischen Thatsachen

vorbehalten.S.

11

Der biologische Standpunkt.

Mit der Annahme zweier Nsysteme φ u ψ, von denen φ

aus durchlässigen, ψ aus undurchlässigen Elementen besteht,

scheint die eine Eigenthümlichkeit des Nsy, zu

u doch aufnahmsfähig zu bleiben, der Erklärg zugeführt

Alles psychische Erwerben bestünde dan̄ in der Gliederung des

ψ Systems durch theilweise u topisch bestim̄te Aufhebg

des Widerstandes in den Cschr, der φ und ψ unterscheidet.

Mit dem Fortschritt derselben hätte die Aufnahmsfrische

des Nsy thatsächlich eine Schranke gefunden.Indeß wird jeder, der sich mit Hypothesenbauen wissenschaftlich

beschäftigt, erst dann begin̄en, seine Aufstellungen ernst zu

nehmen, wenn sie von mehr als einer Seite her sich in das

Wissen einfügen lassen, u wenn sich die Willkürlichkeit

der Constructio ad hoc bei ihnen mildern läßt. Gegen

unsere Cschrhypothese wird eingewendet werden, daß sie 2

Klassen von N annim̄t mit fundamentaler Verschiedenheit

der Funktionsbedinggen, für welche Scheidg zunächst andere

Begründg. fehlt. Morphologisch wenigstens, dh histologisch, ist

keine Unterstützg dieser Sonderung bekannt.Woher soll man sonst einen Grund zu dieser Klassentheilg

nehmen? Wen̄ möglich aus der biologischen Entwickelg

des Nsy, das für den Naturforscher wie alles Andere

etwas allmählich Gewordenes ist. Man verlangt zu wissen,

ob die 2 Nklassen biologisch verschiedene Bedeutung gehabtS.

12

haben können, u wen̄ ja, durch welchen Mechanismus sie

sich zu den so verschiedenen Characteren der Durchlässigkeit

u Undurchlässigkeit entwickelt haben mögen. Natürlich

wäre es am meisten befriedigend, wenn der

gesuchte Mechanismus sich selbst aus der primitiven

biologischen Rolle ergäbe; man hätte dan̄ beide

Fragen mit einer Antwortgbehoben.Nun erin̄ern wir uns, daß das Nsy von Anfang an

2 Funktionen hatte, die Reize von Außen aufzunehmen,

u die endogen entstandenen Erreggen abzuführen.

Aus letzterer Verpflichtung ergab sich ja durch die Noth des

Lebens der Zwang zur weiteren biologisch Entwicklg.

Nun könnte man vermuten, unsere Systeme φ u ψ

seien es aber, die jedes eine dieser primären Ver-

pflichtgen auf sich genom̄en hätten. Das System φ sei

jene Gruppe von N, zu der die Außenreize gelangen,

das System ψ enthielte die N, welche die endogenen

Erreggen aufnehmen. Dan̄ hätten wir die beiden, φ u ψ, nicht

erfunden, sondern sie vorgefunden. Es erübrigt noch

sie mit Bekan̄tem zu identificiren.

Ken̄en wir aus der Anatomie ein System von N (das

Spinalgrau), welches allein mit der Außenwelt

zusam̄enhängt, und ein superponirtes (das Gehirngrau)

das keine direkten peripher Verbindgen hatS.

13

an dem aber die Entwicklg des Nsy und die psychischen

Funktionen haften. Das primäre Gehirn paßt nicht übel zu

unserer Characteristik des Systems ψ, wen̄ wir annehmen

dürfen, daß das Gehirn direkte u von φ unabhängige

Bahnen zum Körperin̄eren hat. Die Herkunft u ursprüngl

biologische Bedeutg des primären Gehirns ist nun den

Anatomen nicht bekannt; nach unserer Theorie wäre es

ein Sympathicusganglion direkt herausgesagt. Es ist hier

die erste Möglichkeit, die Theorie an thatsächlich

Material zu prüfen.Vorläufig halten wir das ψ System für identificirt mit

dem Gehirngrau. Man versteht nun leicht aus den einleitenden

biolog. Bemerkung, daß gerade ψ der Weiterentwicklung unterliegt

durch Nvermehrung und Qanhäufung u sieht auch ein, wie zweckmäßig

es ist, daß ψ aus undurchlässigen N besteht, da es sonst

den Anforderungen der spezif Aktion nicht nachkom̄en

könnte. Allein auf welchem Wege ist ψ zur Eigenschaft der

Undurchlässigkeit gekom̄en? φ hat doch auch Contactschranken,

wen̄ diese so gar keine Rolle spielen, warum die Cschr

von ψ? Die Annahme einer urspr Verschiedenheit in der

Wertigkeit der Cschr von φ u ψ hat wieder den mißlichen

Character von Willkür, obwol man sich jetzt nach

Darwinschen Gedankengängen auf die Unentbehrlichkeit u somit

das Überleben undurchlässiger N berufen könnte.S.

14

Ein anderer Ausweg scheint fruchtbarer u anspruchsloser

zu sein. Erin̄ern wir uns, daß auch die Cschr von ψ N

schließlich der Bahng unterliegen u daß es die Qἠ ist,

welche sie bahnt. Je größer die Qἠ im Erreggsablauf,

desto größer die Bahng, dh aber die Annäherg an

die Charactere von φN. Verlegen wir daher die

Unterschiede nicht in die N, sondern in die Quant, mit

denen sie zu thun haben. Dan̄ ist zu vermuthen, daß

auf den φN Quant ablaufen, gegen welche der Cschr-

widerstand nicht in Betracht kom̄t, daß aber zu den

ψN nur Quant gelangen, die von der Größenordnung

dieses Widerstandes sind. Dan̄ würde ein φN undurch-

lässig u ein ψN durchlässig werden, wen̄ wir ihre Topik

u Verbindungen vertauschen könnten; sie behalten aber

ihre Charactere, weil sie - das φN nur mit der Peripherie,

das ψN nur mit dem Körperin̄ern zusam̄enhängen.

Die Wesensverschiedenheit ist durch eine Schicksals-Milieu-

verschiedenheit ersetzt.Wir haben aber jetzt die Annahme zu prüfen, ob

man sagen darf, von der Außenperipherie gelangten

Reizquantit höherer Ordng zu den N als von der

In̄enperipherie des Körpers. Dafür spricht wirklich

mancherlei.S.

15

Zunächst keine Frage, daß die Außenwelt die Herkunft aller

großen Energiequantitäten ist, da sie nach physiß Erken̄tnis

aus mächtigen heftig bewegten Massen besteht, die ihre

Bewegg fortpflanzen. Das System φ, welches dießer Außen-

welt zugekehrt ist, wird die Aufgabe haben, die auf die N

eindringenden Qἠ möglichst rasch abzuführen, wird aber

jedenfalls der Einwirkg großer Q ausgesetzt sein.Das System ψ ist nach unserer besten Ken̄tnis außer Verbindg

mit der Außenwelt, es empfängt Q nur einerseits von den

φN selbst andere von den zelligen Elementen im Körper-

in̄ern u es handelt sich jetzt darum wahrscheinlich zu machen,

daß diese Reizq niedrigerer Größenordng sind. Es

stört vielleicht zuerst die Thatsache, daß wir den ψN zwei so

verschiedene Reizquellen wie φ und die Körperin̄enzellen

zuerken̄en müßen; allein gerade hier hilft uns die neuere

Histologie des Nsy in zureichender Weise. Sie zeigt,

daß Neuronendigg und Neuronverbindg nach demselben Typus

gebaut ist, daß die N an einander endigen wie an

den Körperelementen; wahrscheinlich ist auch das Funktionelle

beider Vorgänge gleichartig. Es wird sich wahrscheinlich

bei der Nervenendigg um ähnliche Quant handeln

wie bei der interzellulären Leitung. Wir dürfen

auch erwarten, daß die endogenen Reize von solcher

intraerzellulären Größenordnung sind. Im Übrigen eröffnet

sich hier ein zweiter Zugang zur Prüfg der Theorie.S.

16

Das Quantitätsproblem.

Ich weiß nichts über die absolute Größe intercellulärer

Reize, werde mir aber die Annahme gestatten, sie

seien von geringer Größenordnung u von derselben

wie die Widerstände der Cschr, was dan̄ leicht einsichtlich

ist. Mit dieser Annahme ist die Wesensgleichheit der

φ u ψ N gerettet u deren Verschiedenheit in Betreff der

Durchlässigkeit biologisch u mechanisch erklärt.An Beweisen ist hier Mangel, desto interessanter sind gewiße

Ausblicke und Auffassgen, die sich an obige Annahme

knüpfen. Zunächst, wen̄ man sich von der Größe der Q in

der Außenwelt den richtigen Eindruck geholt hat, wird

man sich fragen, ob die ursprüngliche Tendenz des Nsy, die Qἠ auf

0zu erhalten, den̄ ihr Genüge an der raschen Abfuhr

findet, ob sie sich nicht schon bei der Reizaufnahme

betätigt? Thatsächlich sieht man die φN nicht frei an

der Peripherie endigen, sondern unter Zellbildungen

die an ihrer Statt den exogenen Reiz aufnehmen.

Diese „Nervenendapparate" im allgemeinsten Sinn könnten

wohl den Zweck haben, die exogenen Q nicht unverringert

auf φ wirken zu lassen, sondern zu dämpfen. Sie hätten

dan̄ die Bedeutg von Q-Schirmen, durch die nur

Quotienten der exogenen Q durchgehen.S.

17

Dazu stim̄t es dann, wenn die andere Art der Nerven-

endigg, die freie, ohne Endorgane in der Körperin̄enperi-

pherie die bei Weitem bevorzugtere ist. Dort scheint

es keiner Q-Schirme zu bedürfen, wahrscheinlich weil die

dort aufzunehmenden Qἠ nicht erst die

auf das intercelluläre Niveau erfordern, sondern von vorne

herein so sind.Da man die Q berechnen kann, die von den

der φN aufgenom̄en werden, ergibt sich hier vielleicht ein

Zugang, sich von den Größen, die zwischen ψN ablaufen,

die also von der Art der Cschrwiderstände sind, eine Vor-

stellung zu verschaffen.Man ahnt hier ferner eine Tendenz, die etwa den Aufbau

des Nsy aus mehreren Systemen beherrschen mag: immer

weiter gehende Abhaltg von Qἠ von den N. Der Aufbau

also des Nsy dürfte der Abhaltung, die Funktion

der Abfuhr der Qἠ von den N dienen.Der Schmerz

Alle Einrichtungen biologischer Natur haben ihre Wirksamkeits-

schranken, außerhalb deren sie versagen. Dieß Versagen

äußert sich in Phänomenen, die ans Pathologische streifen,

sozusagen die Normalvorbilder für das Pathologische geben.

Wir haben das Nsy so eingerichtet gefunden, daß dieS.

18

großen äußeren Q von φ u noch mehr von ψ abge-

halten werden: die Nervenendschirme, die blos

indirekte Verbindg von ψ mit der Außenwelt. Gibt

es eine Erscheing, die sich zur Deckg bringen läßt mit dem

Versagen dieser Einrichtungen.? Ich glaube, es ist der

Schmerz.Alles was wir vom Schmerz wissen, stim̄t hiezu. Das Nsy hat

die entschiedenste Neigg zur Schmerzflucht. Wir erblicken

darin die Äußerg der primären Tendenz gegen die

Erhöhg der Qἠspan̄ung u schließen, der Schmerz bestehe

in dem Hereinbrechen großer Q nach ψ. Dan̄ sind

die beiden Tendenzen eine einzige. Der Schmerz setzt

das φ wie das ψ System in Bewegg, es gibt für ihn kein

Leitgshinderniß, er ist der gebieterischeste aller Vorgänge

Die ψN scheinen also durchlässig für ihn zu sein; er besteht

also in der Aktion von Q höherer Ordnung.Die Schmerzanlässe sind einerseits quantitat Steigerg; jede

sensible Erregg neigt zum Schmerz mit Zunahme des

Reizes, selbst der höchsten Sinnesorgane. Dies ist

ohne weiteres als Versagen zu verstehen. Anderer-

seits gibt es Schmerz bei geringen Außenquantit

u dieser ist dan̄ regelmäßig an Continuitätstren̄g

S.

19

gebunden, dh äußere Q, die auf die Enden der

φN direkt wirkt, nicht durch die Nervenendapparate,

ergibt Schmerz. Der Schmerz ist hiedurch characterisirt

als Hereinbrechen übergroßer Q nach φ u ψ, dh solcher

Q, die von noch höherer Ordng sind als die φReize.Daß der Schmerz alle Abfuhrwege geht, ist leicht

verständlich. In ψ hinterläßt er nach unserer Theorie

daß Q Bahng macht wol dauernde Bahngen, wie

wen̄ der Blitz durchgeschlagen hätte, Bahngen, die möglicher-

weise den Widerstand der Cschr völlig aufheben u

dort einen Leitgsweg etabliren, wie er in φ besteht.1Das Qualitätsproblem.

Es ist bisher gar nicht zur Sprache gekom̄en, daß jede psych.

Theorie außer den Leistgen von naturwissensch Seite her

noch eine große Anforderg erfüllen muß. Sie soll uns

erklären, was wir auf die rätselhafteste Weise durch

unser „Bewußtsein" ken̄en, u da dieß Bewußtsein

von den bisherigen Annahmen, Quantit u Neuronen – nichts

weiß, uns auch dieses Nichtwissen erklären.Sofort werden wir uns einer Voraussetzg klar, die uns

bisher geleitet hat. Wir haben die psychischen Vorgänge

als etwas behandelt, was dieser Kenntniß durch das

Bewußtsein entbehren könnte, was unabhängigS.

20

von einer solchen existirt. Wir sind darauf gefaßt, einzelne

unserer Annahmen nicht durch das Bewußtsein bestätigt

zu finden. Wen̄ wir uns darum nicht irre machen

lassen, so folgt dieß aus der Voraussetzg, das Bewußtsein

gebe weder vollständige noch verläßliche Kenntniß der

N-Vorgänge; dieselben seien im ganzen Umfang

zunächst als unbewußt zu betrachten u wie andere natürliche

Dinge zu erschließen.Dan̄ aber ist der Inhalt des Bewußtseins einzureihen in

unsere quantit ψ Vorgänge. Das Bewußtsein gibt uns,

was man Qualitäten heißt, Empfindungen, die in großer

Man̄igfaltigkeit anders sind u deren Anders nach

Beziehgen zur Außenwelt unterschieden wird. In diesem

Anders gibt es Reihen, Ähnlichkeiten udgl, Quantitäten

gibt es eigentlich darin nicht. Man kann fragen, wie

entstehen die Qualitäten u wo entstehen die Qualitäten?

Es sind Fragen der sorgsamsten Untersuchg bedürftig, über

die hier nur ungefähr gehandelt werden kann.Wo? entstehen die Qualitäten? In der Außenwelt nicht denn

nach unserer naturw Anschauung, der hier auch die Psychol

unterworfen werden soll, giebt es draußen nur bewegte

Maßen, nichts sonst. Im φ System etwa? Dem stim̄t zu,

daß die Qualit an die Wahrnehmg geknüpft sind, widersprichtS.

21

aber alles, was für den Sitz des Bewußtseins in oberen Etagen

des Nsy mit Recht geltend zu machen ist. Also im ψ-System. Dagegen

gibt es nun einen wichtigen Einwand. Bei der Wahrnehmg sind

das φ u das ψ System mitsam̄en thätig; es giebt nun einen psych

Vorgang, der sich wohl ausschließlich in ψ vollzieht, das Reproduzieren

oder Erin̄ern, u dieser ist allgemein gesprochen qualitätslos.

Die Erinnerung bringt de norma nichts von der besonderen Art der

Wahrnehmgsqualität zu Stande. So schöpft man Mut zur Annahme,

es gäbe ein drittes System von N, w etwa, welches bei der

Wahrnehmg mit erregt wird, bei der Reproduktion nicht, dessen

Erreggszustände die verschiedenen Qualitäten ergeben, dh bewußte

Empfindungen sind.Hält man fest, daß unser Bewußtsein nur Qualitäten liefert,

während die Naturwissenschaft nur Quantitäten anerkennt,

so ergibt sich wie aus einer Regel de tri eine Characteristik

der ω N. Während nämlich die Wissenschaft sich zur Aufgabe

gesetzt hat, unsere Empfindungsqualit. sämtlich auf äußere

Quantit zurückzuführen, ist vom Bau des Nsy zu erwarten,

daß es aus Vorrichtgen bestehe, um die äußeren Quant

in Qualit zu verwandeln, womit wieder die

Tendenz zur Abhaltung von Quantit siegreich erscheint.

Die Nervenendapparate waren ein Schirm, um nur Quotienten

der äußeren Quant zur Wirkg auf φ zuzulassen, während φ

gleichzeitig die grobe Quantabfuhr besorgt. Das System ψ

war vor höheren Ordngen von Quant bereits geschützt

hatte nur mit intercellulären Größen zu thun. In weiterer

Fortsetzg ist zu vermuthen, daß das System w von nochS.

22

geringeren Quant. bewegt wird. Man ahnt, es käme

der Qualitätscharacter (also die bewußte Empfindg) nur dort

zu stande, wo die Quant möglichst ausgeschaltet sind.

Ganz beseitigen läßt sie sich nicht, den̄ auch die ωN

müßen wir uns mit Qἠ besetzt und zur Abfuhr strebend

denken.Damit eröffnet sich aber eine anscheinend ungeheure Schwierigkeit.

Wir sahen, Durchlässigkeit hängt von der Einwirkg der Qἠ ab,

die ψN sind bereits undurchlässig. Bei noch kleinerer

Qἠ müßten die ωN noch undurchlässiger sein Allein diesen

Character können wir den Bewußtseinsträgern nicht lassen.

Zum Wechsel des Inhalts, zur Flüchtigkeit des Bewußtseins,

zur leichten Verknüpfg gleichzeitig wahrgenom̄ener Qualitäten

stim̄t nur volle Durchlässigkeit der ωN mit vollständiger

restitutio in integrum. Die ωN verhalten sich wie Wahrnehmgs-

organe, auch wüßten wir mit einem Gedächtniß derselben

nichts anzufangen. Also Durchlässigkeit, volle Bahnung,

die nicht von Quantit herrührt; wovon sonst?Ich sehe nur einen Ausweg, die Grundannahme über den

Qἠ-ablauf zu revidiren. Ich habe denselben bisher nur als

Übertragg von Qἠ von einem N zum anderen betrachtet. Er

muß aber noch einen Character haben, zeitlicher Natur

den̄ auch den anderen Massenbeweggen der Außenwelt

hat die Mechanik der Physiker diese zeitliche Characteristik

gelassen. Ich heiße dieselbe kurz: die Periode. So will ichS.

23

annehmen, daß aller Widerstand der Cschr nur für die Qüber-

tragg gilt, daß aber die Periode der Nbewegg sich ungehem̄t

überall hin fortpflanzt, gleichsam als Inductionsvorgang.Für physikalische Klärung ist hier sehr viel zu thun, denn die

allgemeinen Beweggsgesetze müßen auch hier widerspruchsfrei

zur Geltg kom̄en. Die Annahme geht aber weiter, daß

die ωN unfähig sind, Qἠ aufzunehmen, dafür sich die Periode

der Erregg aneignen, u daß dieser ihr Zustand von Affektion

durch die Periode bei geringster Qἠerfüllung das Fundament

des Bewußtseins ist. Auch die ψN haben natürlich ihre

Periode, allein, diese ist qualitätslos, besser gesagt:

monoton. Abweichgen von dieser psychischen Eigenperiode

kom̄en als Qualitäten zum Bewußtsein.Woher rühren die Verschiedenheiten der Periode? Alles

weist auf die Sinnesorgane hin, deren Qualitäten eben

durch verschiedene Perioden der Nbewegg dargestellt

werden sollen. Die Sinnesorgane wirken nicht nur als

Q-schirme wie alle Nervenendapparate, sondern auch

als Siebe, indem sie nur von gewißen Vorgängen mit

bestim̄ter Periode Reiz durchlassen. Wahrscheinlich übertragen

sie dan̄ auf φ diese Verschiedenheit, indem sie der

Nbewegg irgend analog verschiedene Perioden mittheilen

(specifische Energie) u diese Modificationen sind es, die

sich durch φ über ψ nach ω fortsetzen, u dort, wo sie f

ast quantitätsfrei sind, bewußte Empfindungen von

Qualitäten erzeugen. Haltbar ist diese Qualitätsfortpflanzg

nicht, sie hinterläßt keine Spuren, ist nicht reproduzierbar.S.

24

Das Bewußtsein

Nur durch solche complizierte u wenig anschauliche Annahmen

ist es mir bisher gelungen, die Phänomene des Bewußtseins

in den Aufbau der quantit Psychologie einbeziehen.

Eine Erklärg, wieso Erreggsvorgänge in den ωN – Bewußtsein

mit sich bringen, ist natürlich nicht zu versuchen. Es

handelt sich nur darum, die uns bekan̄ten Eigenschaften

des Bewußtseins durch parallel veränderliche Vorgänge

in den ωN zu decken. Das geht dan̄ im Einzelnen nicht

übel.Ein Wort über das Verhältniß dieser Bewußtseins-

theorie zu anderen. Nach einer vorgeschritten mechanistischen

Theorie ist das Bewußtsein eine bloße Zuthat zu den

physiologisch-psychischen Vorgängen, deren Wegfall am psych.

Ablauf nichts ändern würde. Nach anderer Lehre ist Bewußtsein

die subjektive Seite alles psychischen Geschehens, also untren̄bar

vom physiologischen Seelenvorgang. Zwischen beiden steht

die hier entwickelte Lehre. Bewußtsein ist hier die

subjektive Seite eines Theiles der physischen Vorgänge

im Nsy, nämlich der ω Vorgänge, und Wegfall des

Bewußtseins läßt das psychische Geschehen nicht unge-

ändert, sondern schließt den Wegfall des Beitrages

aus ω in sich ein.Stellt man das Bewußtsein durch ωN dar, so hat dieß

mehrere Folgerungen. Diese N müßen eine AbfuhrS.

25

haben, so klein sie sein mag, u es muß einen Weg geben,

die ωN mit Qἠ im geringen erforderlichen Betrag zu

erfüllen. Die Abfuhr geht wie jede nach der Seite der

Motilität, wobei zu bemerken ist, daß beim motorischen

Umsatz offenbar jeder Qualitätscharacter, jede Besonder-

heit der Periode verlorengeht. Die Qἠerfüllung

der ωN kan̄ wohl nur von ψ aus geschehen, da wir

diesem dritten System keine direkte Verknüpfung mit

φ zugestehen möchten. Was der

biologische Wert der ωN war, läßt sich nicht angeben.Wir haben aber bisher den Inhalt des Bewußtseins

unvollständig beschrieben; er zeigt außer den Reihen der

sinnlichen Qualitäten eine andere, davon sehr verschiedene

Reihe, die der Lust- u Unlust-empfindungen, die jetzt

der Deutung bedarf. Da uns eine Tendenz des psychischen

Lebens Unlust zu vermeiden sicher bekan̄t ist, sind

wir versucht diese mit der primären Trägheitstendenz zu

identificiren. Dann wäre Unlust zu decken mit Erhöhg des

Qἠ niveaus oder quantit Drucksteigerg, wäre die ω Empfindung

bei Qἠsteigerung in ψ. Lust wäre die Abfuhrempfindung.

Da w von ψ aus erfüllt werden soll, ergäbe sich die

Annahme, daß bei höherem ψ Niveau die Besetzg in

w zu –, bei fallendem Niveau dagegen abnimmt.

Lust u Unlust wären die Empfindgen der eigenen

Besetzung des eigenen Niveaus in w, wobei ω u ψ gewisser-

maßen com̄unicirende Gefäße darstellen. Auf solche

Weise kämen auch die quantit Vorgänge in ψ zum

Bewußtsein, wieder als Qualitäten.S.

26

Mit der Lust- u Unlustempfindg schwindet die Eignung

sinnliche Qualitäten wahrzunehmen, die sozusagen in

der Indifferenzzone zwischen Lust u Unlust liegen.

Es wäre dies zu übersetzen, daß die ωN bei einer gewißen

Besetzg ein Optimum zeigen die Periode der Nbewegg

aufzunehmen, bei stärkerer Besetzg Unlust ergeben

bei schwächerer Lust, bis die Aufnahmsfähigkeit mit

dem Mangel an Besetzg schwindet. Zu solchen Daten

wäre die entsprechende Bewegungsform zu construieren.––––––

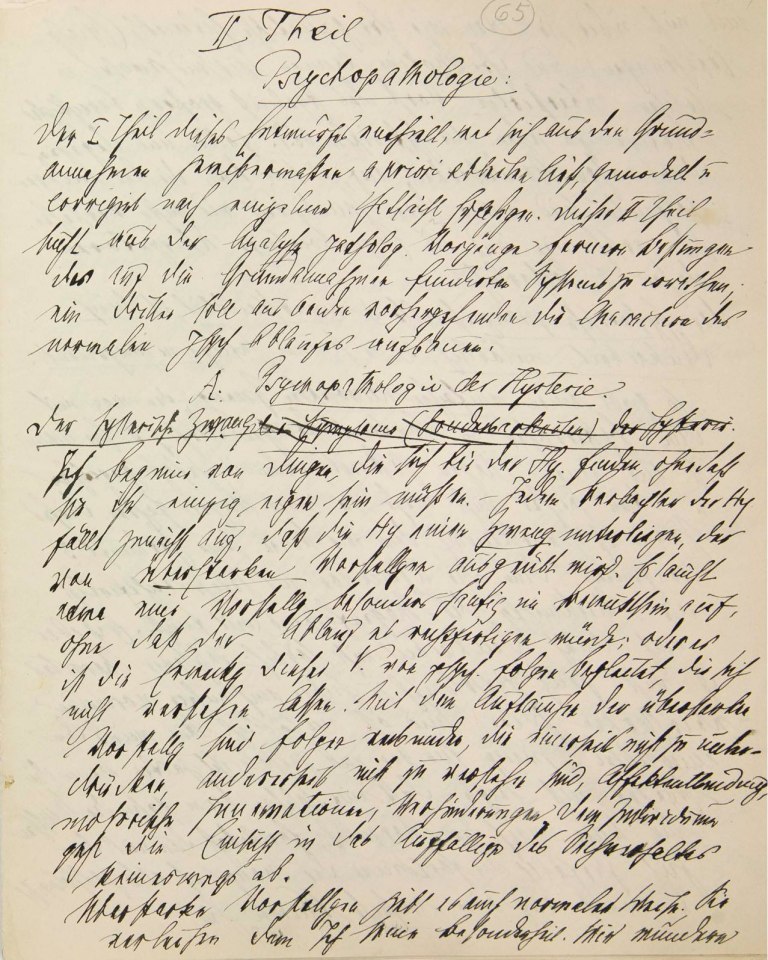

Zweiter Theil

Das Functioniren des Apparates.

Man kann sich nun folgende Vorstellg von der Leistg

des aus φψω bestehenden Apparates bilden.Von außen dringen die Erreggsgrößen auf die Enden

des φsystems ein, stoßen zunächst auf die Nervendapparate

u werden durch diese auf Quotienten gebrochen,

welche wahrscheinlich höherer Ordng als Intercellularreize

sind (vielleicht doch derselben Ordng?). Es giebt hier

eine erste Schwelle; unterhalb einer gewißen Quantität

kom̄t ein wirksamer Quotient überhpt nicht zu Stande.

so daß die Wirkgsfähigkeit der Reize gewißermaßen

auf die mittleren Quantität beschränkt ist. Nebstbei

wirkt die Natur der Nervenddecken als Sieb,

so daß an den einzelnen Endstellen nicht Reize

jeder Art wirken können. Die auf φN wirklich

anlangenden Reize haben eine Quantität und

einen qualitativen Character, sie bildenS.

27

in der Außenwelt eine Reihe gleicher Qualität u wachsender

Quantität von der Schwelle an bis zur Schmerzgrenze.Während in der Außenwelt die Vorgänge ein Continuum

nach 2 Richtgen darstellen, der Quantität wie der Periode

(Qualität) nach, sind die ihnen entsprechenden Reize

der Quantität nach erstens reduzirt, zweitens durch einen

Ausschnitt begrenzt, der Qualität nach discontinuirlich

so daß gewiße Perioden gar nicht als Reize wirken.Außenwelt

Reize

Der Qualitätscharacter der Reize setzt sich nun ungehindert

durch φ über ψ nach ω fort, wo er Empfindg erzeugt

er ist dargestellt durch eine besondere Periode der N-

bewegg, die gewiß nicht die gleiche ist wie die des Reizes,

aber eine gewisse Relation zu ihr hat nach einer uns

unbekan̄ten Reduktionsformel. Diese Periode erhält

sich nicht lange, schwindet gegen die motorische Seite hin;

da sie durchgelassen wird, hinterläßt sie auch kein Gedächtniß.Die Quantität des φ Reizes erregt die Abfuhrtendenz

des Nervensystems, indem sie sich in proportionale

motorische Erregg umsetzt. Der Motilitätsapparat ist

direkte an φ gehängt, die so übersetzten Quantitäten

schaffen eine ihnen quantitat weit überlegene Wirkg

indem sie in die Muskeln, Drüsen udgl eingehen, also

dort durch Entbindg wirken, während zwischen den N

nur Übertragung stattfindet.S.

28

In den φN endigen ferner die ψN, auf welche ein

Theil der Qἠ übertragen wird, aber nur ein Theil

etwa ein Quotient, welcher einer intercellularen

Reizgroße entspricht. Es fragt sich hier, ob die auf

ψ übertragene Qἠ nicht proportional der in φ strömenden

Q wächst, so daß ein größerer Reiz eine stärkere

psych Wirkg ausübt. Hier scheint eine besondere

Einrichtg vorzuliegen, welche neuerdings Q von ψ

abhält. Die sensible ψ Leitg ist nämlich in eigen-

thümlicher Weise gebaut, sie verzweigt sich fort-

während u zeigt dickere u dün̄ere Bahnen, welche

in zahlreichen Endstellen ausgehen, wahrscheinlich von

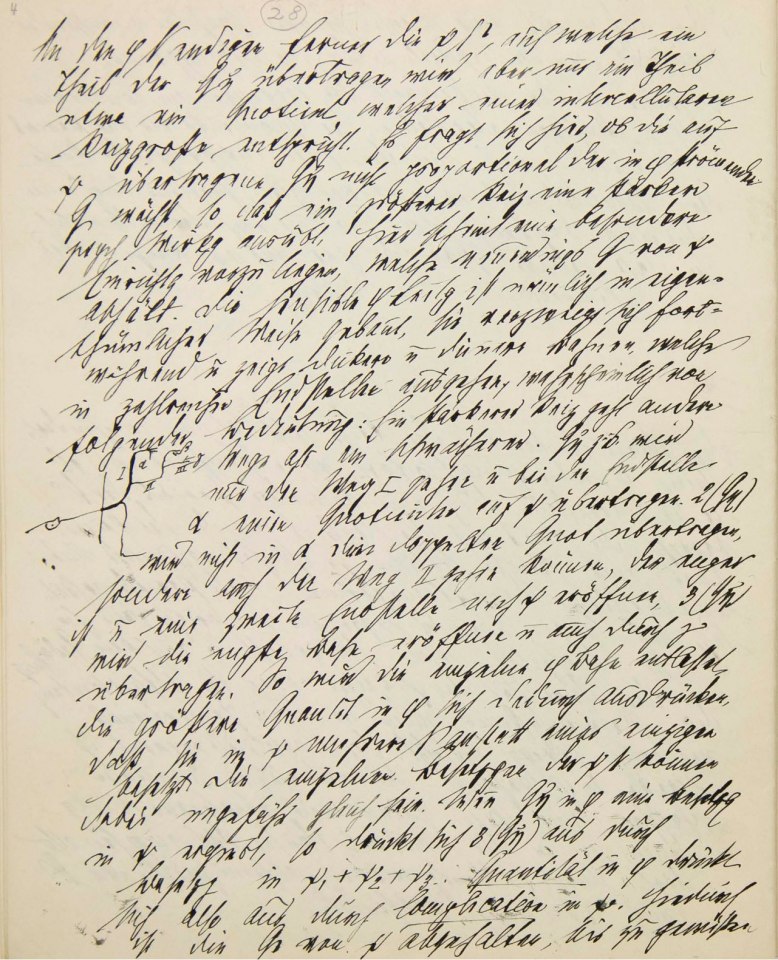

folgender Bedeutung: Ein stärkerer Reiz geht andereI / II / II

α / β / γ

Wege als ein schwächerer. Qἠ z.B. wird

nur den Weg I gehen u bei der Endstelle

α einen Quotienten auf ψ übertragen. 2(Qἠ)

wird nicht in α den doppelten Quot übertragen,

sondern auch den Weg II gehen können, der enger

ist u eine zweite Endstelle nach ψ eröffnen, 3(Qἠ)

wird die engste Bahn [III] eröffnen u auch durch γ

übertragen. So wird die einzelne φ Bahn entlastet,

die größere Quantit in φ sich dadurch ausdrücken,

daß sie in ψ mehrere N anstatt eines einzigen

besetzt. Die einzelnen Besetzgen der ψN können

dabei ungefähr gleich sein. Wenn Qἠ in φ eine Besetzg

in ψ ergiebt, so drückt sich 3(Qἠ) aus durch

Besetzg in ψ1 + ψ2 + ψ3. Quantität in φ drückt

sich also aus durch Complication in ψ. Hiedurch

ist die Q von ψ abgehalten, bis zu gewißenS.

29

Grenzen wenigstens. Es erin̄ert dieß sehr an die Ver-

hältnisse des Fechner'schen Gesetzes, welches sich so

lokalisieren ließe.Auf solche Weise wird ψ von φ aus besetzt in Q, die

normaler Wei klein sind. Die Quantität der φ Erregung

drückt sich in ψ aus durch Complication, die Qualität

durch Topik, indem den anatomischen Verhältnißen nach

die einzelnen Sinnesorgane durch φ nur mit bestim̄ten

ψN in Verkehr stehen. ψ erhält aber noch Besetzg

vom Körperin̄ern aus u es geht wol an, sich die ψN

in zwei Gruppen zu zerlegen, die Mantelneurone

die von φ aus u die Kernneurone, die von den

endogenen Leitgen aus besetzt werden.Die ψ Leitungen.

Der Kern von ψ steht in Verbindg mit jenen Bahnen,

auf welchen endogene Erreggsq aufsteigen. Ohne daß

wir Verbindungen dieser Bahnen mit φ ausschließen

müssen wir doch die urspr Annahme festhalten, daß

ein direkter Weg vom Körperin̄ern zu ψN führt.

Dan̄ ist aber ψ auf dieser Seite den Q schutzlos ausgesetzt

u hierin liegt die Triebfeder des psych Mechanismus.Was wir von den endogenen Reizen wissen, läßt sich

in der Annahme ausdrücken, daß sie intercellulärer

Natur sind, continuirlich entstehen u nur periodisch

zu psych. Reizen werden. Die Idee einer Anhäufg ist

unabweislich u die Intermittenz der psych. Wirkg läßt

nur die Auffassg zu, daß sie auf ihrem Leitgsweg

nach ψ auf Widerstände stoßen, die erst bei Anwachsen

der Quantit überwunden werden. Es sind also LeitgenS.

30

mehrfacher Gliederung, mit Einschaltung mehrerer Contact-

schranken bis zum ψ Kern. Von einer gewissen Q an

wirken sie aber beständig als Reiz u jede Steigerg

derReizeQ wird als Steigerg des ψ Reizes wahrge-

nom̄en. Es giebt also dan̄ einen Zustand, in dem die

Leitung durchlässig geworden ist. Die Erfahrg lehrt

weiter, daß nach Abfuhr des ψ Reizes die Leitg

ihren Widerstand wiederaufnim̄t.Man heißt einen solchen Vorgang: Sum̄ation.

Die ψ Leitgen erfüllen sich durch Sum̄ation, bis sie

durchlässig werden. Offenbar ist es die Kleinheit des einzelnen

Reizes, welche die Sum̄ation gestattet. Sum̄ation ist

auch für die φ Leitgen, zB. für die Schmerzleitg nachge-

wiesen, sie gilt dort nur für kleine Quantit. Die

geringere Rolle der Sum̄ation auf der φ Seite spricht

dafür, daß es sich dort in der That um größere

Q handelt. Sehr kleine scheinen durch die Schwellen-

wirkg der Nervenendapparate abgehalten, während

auf der ψ Seite solche fehlen u nur kleine Qἠ wirken.Es ist sehr bemerkenswerth, daß die ψ Leitgsneurone

sich zwischen den Characteren der Durchlässigkeit u der

Undurchlässigkeit erhalten können, indem sie trotz des

Durchganges von Qἠ ihren Widerstand im vollen Umfang

beinahe wiederaufnehmen. Es widerspricht dieß

ganz der angenom̄enen Eigenschaft der ψN durch

strömende Qἠ dauernd gebahnt zu werden. Wie

läßt sich dieser Widerspruch aufklären?S.

31

Durch die Annahme, daß die Wiederherstellg des Widerstandes

bei Aufhören der Strömg allgemeine Eigenschaft der

Cschr ist. Diese läßt sich dan̄ unschwer mit der Beeinflussg

der ψN zur Bahng vereinen. Man braucht nur anzunehmen,

daß die Bahng, die nach dem Qablauf übrigbleibt

nicht in der Aufhebg eines jeden Widerstandes besteht,

sondern in der Herabsetzg desselben bis auf ein nothwendig

bleibendes Minimum. Während des Qablaufes ist der

Widerstand aufgehoben, nachher stellt er sich wieder her,

allein je nach der durchgelaufenen Q bis zu verschiedener

Höhe, so daß nächstes Mal bereits eine kleinere Q passiren

kann u dgl. Bei völligster Bahng bleibt dan̄ ein gewisser

für alle Cschr gleicher Widerstand, der also auch Anwachsen

von Q bis zu einer gewissen Schwelle fordert, damit

diese passire. Dieser Widerstand wäre eine Constante. Somit

bedeutet die Thatsache der Einwirkg der endogenen Qἠ

durch Sum̄ation weiter nichts, als daß diese Qἠ sich aus sehr

kleinen, unter der Constante befindlichen Größen von Erregg

zusaensetzt, die endogene Leitg ist darum doch vollkom̄en

gebahnt.Daraus folgt aber, daß die ψ Cschr im Allgemeinen höher reichen

als die Leitgsschranken, so daß in den KernN eine

neue Aufspeicherg von Qἠ erfolgen kann; dieser ist von

der Ausgleichg der Leitg an weiter keine Grenze gesetzt.

ψ ist hier der Q preisgegeben u damit entsteht im

Im̄ern des Systems der Antrieb, welcher alle psychische

Thätigkeit unterhält. Wir kennen diese Macht als den

Willen., den Abköm̄ling der Triebe.S.

[32]

Das Befriedigungserlebniss

Die Erfüllg der KernN in ψ wird ein Abfuhrbestreben, einen

Drang zur Folge haben, der sich nach motorischem Weg hin

entlädt. Der Erfahrg nach ist es die Bahn zur in̄eren Veränderg

(Ausdruck der Gemütsbewegg, Schreien, Gefäßinnervation), die

dabei zuerst beschritten wird. Alle solche Abfuhr wird aber

wie Eingangs dargelegt, keinen entlastenden Erfolg haben,

da die Aufnahme endogenen Reizes doch fortdauert

u die ψ Span̄g wiederherstellt. Reizaufhebg ist hier nur

möglich durch einen Eingriff, welcher im Körperin̄ern

die Qἠentbindg für eine Weile beseitigt, u dieser Eingriff

erfordert eine Veränderg in der Außenwelt (Nahrgs-

zufuhr, Nähe des Sexualobjektes), welche als specif. Aktion

nur auf bestim̄ten Wegen erfolgen kann. Der menschliche

Organismus ist zunächst unfähig, die spec. Aktion herbei-

zu führen. Sie erfolgt durch fremde Hilfe, indem

durch die Abfuhr auf dem Wege der in̄eren Veränderg

ein erfahrenes Individuum auf den Zustand des

Kindes aufmerksam gemacht. Diese Abfuhrbahn gewinnt

so die höchst wichtige Sekundärfunktion der Verständigg

und die anfängliche Hilflosigkeit des Menschen

ist die Urquelle aller moralischen Motive.S.

33

Wen̄ das hilfreiche Individ. die Arbeit der specif. Aktion

in der Außenwelt für das hilflose geleistet hat, so ist

dieses durch reflectorische Einrichtgen im Stande, die zur

endogenen Reizaufhebg nötige Leistg in seinem Körper-

in̄ern ohne Weiteres zu vollziehen. Das Ganze stellt dan̄

ein Befriediggserlebniß dar, welches die eingreifendsten

Folgen für die Funktionsentwicklg des Individ. hat.

Es geschieht nämlich 3erlei im ψ System. 1). Es wird dauernde

Abfuhr geleistet u damit dem Drang, der in ω Unlust erzeugt

hatte, ein Ende gemacht 2). es entsteht im Mantel die

Besetzung eines N (oder mehrerer), die der Wahrnehmg

eines Objektes entsprechen 3) es kom̄en in andere Stellen

des Mantels die Abfuhrnachrichten von der ausgelößt.

Reflexbewegg, die sich an die specif. Aktion anschließt.

Zwischen diesen Besetzgen u den KernN bildet sich dann

eine Bahnung.Die Reflexabfuhrnachrichten kom̄en dadurch zu Stande, daß jede

Bewegung durch ihre Nebenfolgen Anlaß zu neuen sensiblen

Erreggen (von Haut u Muskeln) wird, die in ψ ein „Bewegung-

bild" ergeben. Die Bahnung bildet sich aber auf eine

Weise, welche tieferen Einblick in die Entwicklg von ψ

gestattet. Bisher haben wir Beeinflußg von ψN durch φ

u durch endogene Leitgen kennengelernt; die einzelnen

ψN aber waren durch Cschr mit starken Widerständen

gegen einander abgesperrt. Nun gibt es ein Grundgesetz

der Association durch Gleichzeitigkeit, welches sich bei der

reinen ψ Thätigkeit, beim reproduzirenden Erin̄ern

bethätigt u das die Grundlage aller Verbindgen zwischen

den ψN ist. Wir erfahren, daß das Bewußtsein, also dieS.

34

quantit Besetzg von einem ψNα auf ein zweites β übergeht

wen̄ α u β einmal gleichzeitig von φ aus (oder sonst woher)

besetzt waren. Es ist also durch gleichzeitige Besetzg α-β ,eine

Cschr gebahnt worden. Hieraus folgt in den Ausdrücken

unserer Theorie, daß eine Qἠ aus einem N leichter

übergeht in ein besetztes als in ein unbesetztes.

Die Besetzg des zweiten N wirkt also wie die stärkere

Besetzg des ersten. Besetzg zeigt sich hier wiederum als

gleichwertig mit Bahnung für den Qἠablauf.Wir lernen also hier einen zweiten wichtigen Faktor für

die Richtg des Qἠablaufes ken̄en. Eine Qἠ im Neuron

α wird nicht nur nach der Richtg der am besten gebahnten

Schranke gehen, sondern auch nach der von der Gegenseite

besetzten. Die beiden Faktoren können einander unterstützen

oder eventuell einander entgegenwirken.Es entsteht also durch das Befriediggserlebniß eine Bahng

zwischen 2 Erin̄ergsbildern u den KernN, die im Zustand

des Dranges besetzt werden. Mit der Befriediggsabfuhr

strömt wohl auch die Qἠ aus den Erbildern ab. Mit Wieder-

auftreten des Drang- oder Wunschzustandes geht nun

die Besetzg auch auf die beiden Er über u belebt sie.

Zunächst wird wol das Objekterin̄ergsbild von der Wunsch-

belebung betroffen.Ich zweifle nicht, daß diese Wunschbelebg zunächst dasselbe

ergibt wie die Wahrnehmung, nämlich eine Hallucination.

Wird daraufhin die reflectorische Aktion eingeleitet,

so bleibt die Enttäuschung nicht aus.S.

35

Das Schmerzerlebniß.

ψ ist der Q normaler Weise ausgesetzt von den endogenen Leitgen

aus, in abnormer, wenngleich noch nicht patholog.r Weise für den

Fall, daß übergroße Q die Schirmvorrichtgen in φ durchbrechen,

also im Falle des Schmerzes. Der Schmerz erzeugt in ψ

1) große Niveausteigerung, die von ω als Unlust empfunden wird,

2). eine Abfuhrneigg, die nach gewissen Richtgen modificirt sein

kan̄, 3) eine Bahnung zwischen dieser u einem Erin̄ergsbild

des schmerzerregenden Objektes. Es ist überdieß keine Frage,

daß der Schmerz eine besondere Qualität hat, die sich

neben der Unlust geltend macht.Wird das Erbild des Objektes (feindlichen) irgendwie neu besetzt,

z B. durch neue W, soregrstellt sich ein Zustand her, welcher

nicht Schmerz ist, aber doch Ähnlichkeit mit ihm hat. Er enthält

Unlust und die Abfuhrneigg, die dem Schmerzerlebniß ent-

spricht. Da Unlust Niveausteigerung bedeutet, fragt es sich

nach der Herkunft dieser Qἠ. Im eigentlichen Schmerz-

erlebniß war es die hereinbrechende äußere Qἠ,

welche das ψ Niveau steigerte. In dessen Reproduktion

– dem Affekt – ist nur die Q hinzugekom̄en, die Er besetzt

u es ist klar, daß diese von der Natur einer jeden Wahr-

nehmg, nicht eine allgemeine Qἠsteigerung zur Folge

haben kann.Es bleibt also nur übrig, anzunehmen, daß durch die

Besetzg von Er Unlust aus dem Körperin̄eren entbunden

neu hinauf befördert wird. Den Mechanismus dieser

Entbindg kan̄ man sich nur in folgender Weise

vorstellen: Wie es motorische N gibt, die bei einer

gewißen Erfüllg Qἠ in die Muskeln leiten undS.

36

somit abführen, muß es „sekretorische" N geben, die, wen̄ sie

erregt sind, im Körperin̄ern entstehen lassen, was auf

die endogenen Leitgen nach ψ als Reiz wirkt, die also

die Produktion endogener Qἠ beeinflußen, somit nicht

Qἠ abführen, sondern auf Umwegen zuführen. Diese motorischen

N wollen wir „Schlüsselneurone" heißen. Sie werden

offenbar erst bei gewißem Niveau in ψ erregt. Durch

das Schmerzerlebniß hat das Er des feindlichen

Objektes eine vortreffliche Bahng zu diesen Schlüßel-

neuronen erhalten, kraft deren sich nun im Affekt

Unlust entbindet.Anlehng für diese befremdende aber unentbehrliche

Annahme gibt das Verhalten der Sexualentbindung.

Gleichzeitig drängt sich die Vermutung auf, die

endogenen Reize bestünden hier wie dort in chemischen

Produkten, deren Anzal eine erhebliche sein mag.

Da die Unlustentbindg bei ganz geringfügiger Besetzg

des feindlichen Er eine außerordentliche sein kann, darf

man schließen, daß der Schmerz ganz besonders

ausgiebige Bahnungen hinterläßt. Die Bahng, ahnt man

dabei, hängt durchwegs von der erreichten Qἠ ab, so

daß die bahnende Wirkg. von3 (Qἠ)3 Qἠ der von

3 × Qἠ weit überlegen sein könnte.S.

37

Affekte und Wunschzustände.

Die Reste der beiden behandelten Arten von Erlebnißen

sind die Affekte u die Wunschzustände, denen beiden

gemeinsam ist, daß sie eine Erhöhg der Qἠspannung in ψ

enthalten, im Affekt durch plötzliche Entbindung, im Wunsch

durch Sum̄ation hergestellt. Beide Zustände sind von der

größten Bedeutung für den Ablauf in ψ, da sie

zwangsartige Motive für denselben hinterlassen. Aus

dem Wunschzustand folgt geradezu eine Attraction nach dem

Wunschobjekt resp dessen Erbild, aus dem Schmerzerlebniß

resultirt eine Abstoßung, eine Abneigg, das feindliche

Er besetzt zu halten. Es sind dieß die primäre Wunschan-

ziehg u die primäre Abwehr.Die Wunschanziehg kan̄ man sich leicht durch die Annahme

erklären, daß die Besetzg des freundlichen Er im Begierde-

zustand an Qἠ die bei blosser Wahrnehmg erfolgte weit

übersteigt, so daß eine besonders gute Bahnu vom

ψ Kern zu dem entsprechenden N des Mantels führt.Schwieriger zu erklären ist die primäre Abwehr oder

Verdrängg, die Thatsache, daß ein feindliches Er stets so bald

als möglich von der Besetzg verlassen wird. Indeß dürfte

die Erklärg darin liegen, daß die primären Schmerzer-

lebniße durch reflectorische Abwehr zu Ende gebracht wurden.

Das Auftauchen eines anderen Objektes an Stelle des feindlichen

war das Signal dafür, daß das Schmerzerlebniß beendet

sei, und das ψ System versucht, biologisch belehrt, den Zustand

in ψ zu reproduziren, der das Aufhören des Schmerzes bezeichnete.S.

38

Mit dem Ausdrucke biologisch belehrt haben wir einen

neuen Erklärungsgrund eingeführt, der selbständige Geltg

haben soll, wenngleich er eine Zurückführg auf mechanische

Prinzipien (quantit Momente) nicht ausschließt sondern

erfordert. Im vorliegenden Falle kan̄ es leicht die bei

Besetzg von feindl Er jedesmal auftretende Qἠsteigerg

sein, die zur gesteigerten Abfuhrthätigkeit, somit zum

Abfluß auch von Er drängt.Einführung des „Ich".

Thatsächlich aber haben wir mit Annahme der „Wunschan-

ziehg" und der Neigg zur Verdrängg bereits einen

Zustand von ψ berührt, welcher noch nicht erörtert worden

ist; den̄ diese beiden Vorgänge deuten darauf hin, daß s

ich in ψ eine Organisation gebildet hat, deren Vorhanden-

sein Abläufe stört, die sich zum ersten Mal in bestim̄ter

Weise vollzogen haben. Diese Organisation heißt das

„Ich" u kan̄ leicht dargestellt werden durch die Erwägg,

daß die regelmäßig wiederholte Aufnahme endogener

Qἠ in bestim̄te N (des Kernes) u die bahnende Wirkg

die von dort ausgeht, eine Gruppe von N ergeben

wird, die constant besetzt ist, also dem durch die sek

Funktion erforderten Vorratsträger entspricht.

Das Ich ist also zu definiren als die Gesamtheit der

jeweiligen ψ Besetzgen, in denen sich ein bleibender

von einem wechselnden Bestandteil sondert.S.

39

Wie man leicht einsieht, gehören die Bahngen zwischen ψN

als Möglichkeiten in nächsten Momenten, dem veränderten

Ich seine Ausbreitg anzuweisen, mit zum Besitze des Ich.Während es das Bestreben dieses Ich sein muß, seine

Besetzgen auf dem Wege der Befriedigg abzugeben,

kan̄ es nicht anders geschehen, als daß es die Wiederholg

von Schmerzerlebnissen u Affekten beeinflußt, u zwar

auf folgendem Wege, der allgemein als der der Hem̄ung

bezeichnet wird:Eine Qἠ die von irgendwoher in ein N einbricht, wird sich

nach der Cschr der größten Bahng fortsetzen u eine

dorthin gerichtete Strömg hervorrufen. Genauer gesprochen,

es wird sich der Strom Qἠ im umgekehrten Verhältnis zum

Widerstand nach den einzelnen Cschr verteilen, u wo

dan̄ eine Cschr von einem Quotient getroffen wird, der

unter ihrem Widerstand liegt, da wird praktisch nichts

durchpassiren. Leicht kan̄ für jede Qἠ im N sich dieß Ver-

hältniß anders gestalten, da dan̄ Quotient entstehen, die

auch bei anderen Cschr die Schwelle überragen. So ist

der Ablauf abhängig von Qἠ und dem Verhältniß der

Bahnungen. Wir haben aber den dritten mächtigen Faktor

ken̄en gelernt. Wen̄ ein anstoßendes N gleichzeitig

besetzt ist, so wirkt dieß wie eine zeitweilige Bahng der

zwischen beiden liegenden Cschr u modificirt den Ablauf,

der sich sonst nach der einen gebahnten Cschr gerichtet hätte.

Eine Seitenbesetzg ist also eine Hem̄g für den Qἠablauf.S.

40

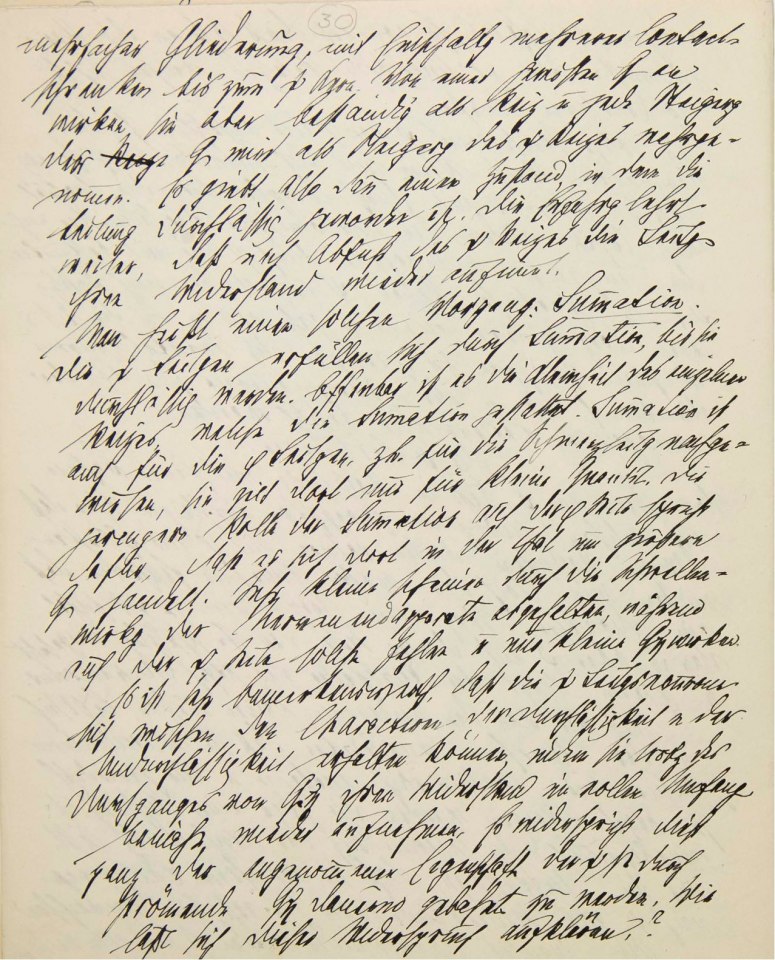

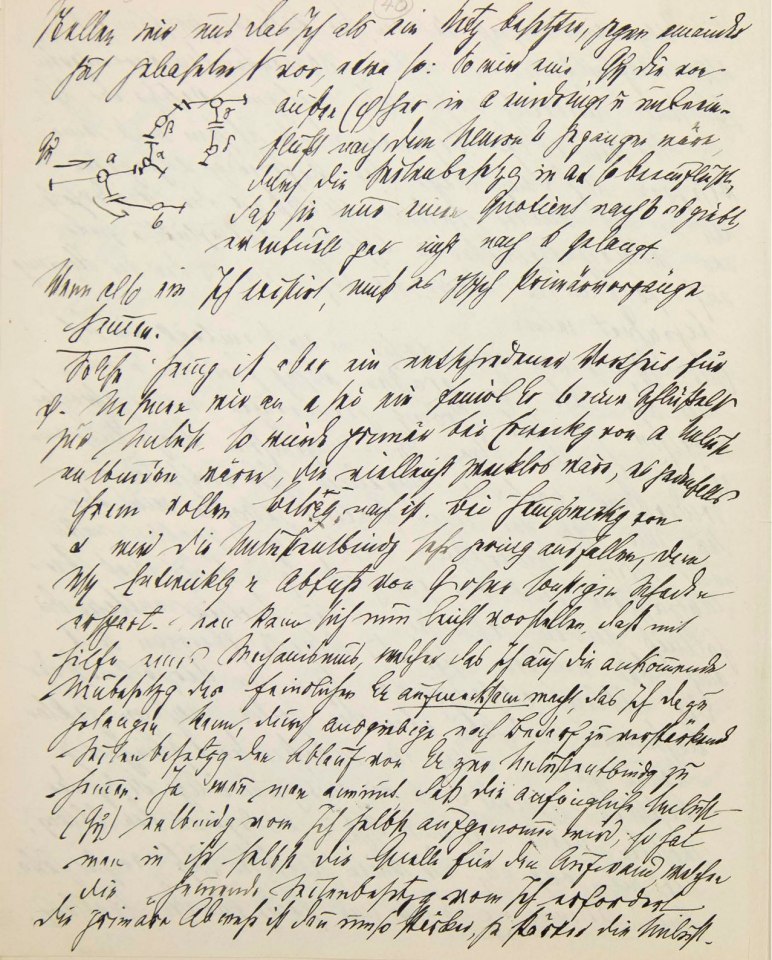

Stellen wir uns das Ich als ein Netz besetzter, gegen einander

gut gebahnter N vor, etwa so: So wird eine Qἠ, die vonγ

α / β / γ / δ

a / b

außen (φ) her in a eindringt u unbeein-

flußt nach dem Neuron b gegangen wäre,

durch die Seitenbesetzg in aα so beeinflußt,

daß sie nur einen Quotient nach b abgibt,

eventuell gar nicht nach b gelangt.

Wenn also ein Ich existirt, muß es psych Primärvorgänge

hem̄en.Solche Hem̄g ist aber ein entschiedener Vorteil für

ψ. Nehmen wir an, a sei ein feindl Er b eine SchlüßelN

zur Unlust, so würde primär bei Erweckg von a Unlust

entbunden wären, die vielleicht zwecklos wäre, es jedenfalls

ihrem vollen Betragx nach ist. Bei Hem̄ungswirkg von

α wird die Unlustentbindg sehr gering ausfallen, dem

Nsy Entwicklg u Abfuhr von Q ohne sonstigen Schaden

erspart. Man kann sich nun leicht vorstellen, daß mit

Hilfe eines Mechanismus, welcher das Ich auf die ankom̄ende

Neubesetzg des feindlichen Er aufmerksam macht, das Ich dazu

gelangen kann, durch ausgiebige nach Bedarf zu verstärkende

Seitenbesetzg den Ablauf von Er zur Unlustentbindg zu

hem̄en. Ja, wen̄ man annim̄t, daß die anfängliche Unlust-

(Qἠ)entbindg vom Ich selbst aufgenom̄en wird, so hat

man in ihr selbst die Quelle für den Aufwand, welchen

die hem̄ende Seitenbesetzg vom Ich erfordert.

Die primäre Abwehr ist dan̄ um so stärker, je stärker die Unlust.S.

41

Primär- und Sekundärvorgang in ψ.

Aus den bisherigen Entwicklgen folgt, daß das Ich in ψ,

welches wir seinen Tendenzen nach wie das Gesamtnervsystem

behandeln können, bei den unbeeinflußten Vorgängen

in ψ 2mal in Hilflosigkeit u Schaden geräth. Nämlich erstens,

wenn es im Wunschzustande die Objekt-Er neu besetzt

u dann Abfuhr ergehen läßt, wo dan̄ die Befriedigg

ausbleiben muß, weil das Objekt nicht real sondern

nur in Phantasievorstellg vorhanden ist. ψ ist zunächst

außer Stande, diese Unterscheidg zu treffen, weil es

nur nach der Folge analoger Zustände zwischen seinen

N arbeiten kann. Es bedarf also von anderswoher eines

Kriteriums, um Wahrnehmg und Vorstellg zu unterscheiden.Andererseits bedarf eines ψ eines Zeichens, um auf

die Wiederbesetzg des feindlichen Er aufmerksam zu

werden u der daraus folgenden Unlustentbindg durch

Seitenbesetzg vorzubeugen. Wen̄ ψ diese Hem̄g zeitig

genug vornehmen kann, fällt die Unlustentbindg u

damit die Abwehr geringfügig aus, im anderen

Falle gibt es enorme Unlust und excessive primäre

Abwehr.Die Wunschbesetzg wie die Unlustentbindg bei Neubesetzg der

betreffenden Er können biologisch schädlich sein. Die Wunsch-

besetzg ist es jedesmal, wen̄ sie ein gewisses Maß überschreitet

u so zur Abfuhr verlockt, die Unlustentbindg ist esS.

42

wenigstens jedesmal wen̄ die Besetzg des feindlichen Er

nicht von der Außenwelt, sondern von φ selbst aus

erfolgt (durch Association). Es handelt sich also auch hier

um ein Zeichen, W (Wahrnehmg) von Er (Vorstellung) zu

unterscheiden.Wahrscheinlich sind es nun die ωN, welche dieses Zeichen,

das Realitätszeichen, liefern. Bei jeder äußeren W

entsteht eine Qualitätserregg in ω, die aber zunächst

für ψ ohne Bedeutg ist. Es muß noch hinzugefügt werden,

daß die ω Erregg zur ω Abfuhr führt u von dieser

wie von jeder Abfuhr eine Nachricht nach ψ gelangt.

Die Abfuhrnachricht von ω ist dan̄ das Qualitäts- oder

Realitätszeichen für ψ.Wird das Wunschobjekt ausgiebig besetzt, so daß es

hallucinatorisch belebt wird, so erfolgt auch dasselbe

Abfuhr- oder Realitätszeichen wie bei äußerer W. Für

diesen Fall versagt das Kriterium. Findet aber die

Wunschbesetzg unter Hem̄ung statt, wie es bei besetztem

Ich möglich wird, so ist ein quantit Fall denkbar, daß

die Wunschbesetzg, als nicht intensiv genug, kein Qualitätsz

ergibt, während die äußere W es ergeben würde.

Für diesen Fall behält das Kriterium also seinen

Wert. Der Unterschied ist nämlich, daß das Qualz.

von außen her bei jeder Intensität der Besetzg erfolgt,

von ψ her nur bei großen Intensitäten. Es ist demnachS.

43

die Ichhem̄g, welche ein Kriterium zur Unterscheidg zwischen

W und Er ermöglicht. Biologische Erfahrg wird dan̄lehren,

die Abfuhr nicht eher einzuleiten, als bis das Realz

eingetroffen ist, u zu diesem Zwecke die Besetzg von den

erwünschten Er nicht über ein gewisses Maß zu treiben.Andererseits kan̄ die Erregg der ωN auch dazu dienen,

das ψ System im zweiten Falle zu schützen, dh indem ψ auf

die Thatsache einer W oder das Wegbleiben derselben

aufmerksam gemacht wird. Man muß zu diesem Zwecke

annehmen, daß die ωN ursprünglich in anatom Verbindg

mit der Leitg von den einzelnen Sinnesorganen stehen u

ihre Abfuhr wieder auf motor Apparate richten, die denselben

Sinnesorganen angehören. Dan̄ wird die letztere Abfuhrnachricht,

(die der reflectorischen Aufmerksamkeit) für ψ biologisch

ein Signal werden, nach denselben Richtgen Besetzgsquantität

zu schicken.Also: bei Hem̄g durch besetztes Ich werden die ω Abfuhrzeichen

ganz allgemein zu Realitätszeichen, welche ψ biologisch

verwerten lernt. Befindet sich das Ich bei Auftauchen eines

solchen Realz im Zustande der Wunschspan̄g, so wird es

die Abfuhr nach der specif Aktion folgen lassen; fällt mit

dem Realz eine Unluststeigerg zusam̄en, so wird ψ durch

geeignet große Seitenbesetzg am angezeigten Orte eine

Abwehr von normaler Größe veranstalten; ist keines

von beiden der Fall, so wird die Besetzg ungehindert

nach den Bahngsverhältnissen vor sich gehen dürfen.S.

44

Die Wunschbesetzg bis zur Hallucination, die volle Unlust-

entwicklg, die vollen Abwehraufwand mit sich bringt,

bezeichnen wir als psychische Primärvorgänge; hingegen

jene Vorgänge, welche allein durch gute Besetzg des Ich

ermöglicht werden u Mäßigg der obigen darstellen, als

psychische Sekundärvorgänge. Die Bedingg der letzteren

ist wie man sieht, eine richtige Verwerthung der Realz

die nur bei Ichhem̄g möglich ist.Das Erken̄en u reproduzirende Denken.

Nachdem wir die Annahme eingeführt haben, daß beim

Wunschvorgang die Ichhem̄g eine gemäßigte Besetzg

des gewünschten Objektes herbeiführt, welche gestattet es als

nicht real zu erkennen, dürfen wir die Analyse dieses

Vorganges fortsetzen. Es können sich mehrere Fälle

ereignen. Erstens: gleichzeitig mit der Wunschbesetzg des Er

ist die W desselben vorhanden; dan̄ fallen die beiden

Besetzgen übereinander, was biologisch nicht verwertbar

ist, es entsteht aber außerdem das Realz von ω aus,

nach welchem erfahrungsgemäß die Abfuhr erfolgreich

ist. Dieser Fall ist leicht erledigt. Zweitens: die

Wunschbesetzg ist vorhanden, daneben eine W, die nicht

ganz sondern nur theilweise mit ihr übereinstim̄t.

Es ist nämlich Zeit sich zu erin̄ern, daß die Wbesetzgen

nie Besetzgen einzelner N sind, sondern stets von Complexen.S.

45

Wir haben diesen Zug bisher vernachlässigt; es ist jetzt an der

Zeit ihm Rechnung zu tragen. Die Wunschbesetzg betreffe

ganz allgemein Na + Nb, die Wbesetzg Na + Nc. Da dieß

der häufigere Fall sein wird, häufiger als der der Identität,

erfordert er genauere Erwägg. Die biologische Erfahrg wird

auch hier lehren, daß es unsicher ist Abfuhr einzuleiten,

wenn die Realz nicht den ganzen Complex sondern nur

einen Theil davon bestätigen: Es wird aber jetzt ein Weg

gefunden, die Ähnlichkeit zur Identität zu vervollkom̄nen.

Der W-Complex wird sich durch den Vergleich mit anderen

W-Complexen zerlegen in einen Bestandtheil Na eben

der sich meist gleichbleibt u in einen zweiten, Nb, der

zumeist variirt. Die Sprache wird später für diese Zerlegg

den Terminus Urtheil aufstellen und die Ähnlichkeit

herausfinden, die zwischen Kern des Ich u dem constanten

Wbestandtheil, den wechselnden Besetzgen im Mantel

u dem inconstanten Bestandtheil tatsächlich vorliegt,

wird Na das Ding und Nb dessen Thätigkeit oder Eigenschaft

kurz dessen Praedikat benen̄en.Das Urtheilen ist also ein ψ Vorgang, welchen erst die Ichhem̄g

ermöglicht, u der durch die Unähnlichkeit zwischen der Wunschbesetzg

eines Er und einer ihr ähnlichen Wbesetzg hervorgerufen wird.

Man kan̄ davon ausgehen, daß das Zusam̄enfallen beider Besetzgen

zum biologischen Signal wird, den Denkakt zu beenden u die

Abfuhr eintreten zu lassen. Das Auseinanderfallen gibt den

Anstoß zur Denkarbeit, die wieder mit dem Zusam̄enfallenS.

46

beendet wird.

Man kan̄ den Vorgang weiter analysieren: Wenn Na zusam̄enfällt,

Nc aber anstatt Nb wahrgenom̄en wird, so folgt dieIcharbeit

den Verbindungen dieses Nc u läßt durchBesetzgStrömg von

Qἠ längs dieser Verbindgen neue Besetzgen auftauchen

bis sich ein Zugang zu dem fehlenden Nb findet. In der Regel

ergibt sich ein Beweggsbild, welches zwischen Nc und Nb eingeschaltet

ist, und mit der Neubelebg dieses Bildes durch eine

wirklich ausgeführte Bewegg ist die W von Nb u damit die

gesuchte Identität hergestellt. Z. B. das gewünschte Er sei

das Bild der Mutterbrust u ihrer Warze in Vollansicht,

die erste W sei eine Seitenansicht desselben Objektes ohne

die Warze. In der Erin̄erg des Kindes befindet sich eine

Erfahrg, beim Saugen zufällig gemacht, daß mit einer

bestim̄ten Kopfbewegg das Vollbild sich in das Seitenbild

verwandelt. Das nun gesehene Seitenbild führt auf die

Kopfbewegg, ein Versuch zeigt, daß ihr Gegenstück

ausgeführt werden muß, u die W der Vollansicht ist

gewonnen.Hierin ist noch wenig vom Urtheil, allein es ist ein Beispiel

von der Möglichkeit durch Reproduktion von Besetzgen

auf eine Aktion zu kom̄en, welche bereits zum

accidentellen Schenkel der specifisch. Aktion gehört.Es ist kein Zweifel, daß es Qἠ aus dem besetzten Ich

ist, welche diesen Wandergen längs der gebahnten NS.

47

unterliegt, und daß diese Wanderg nicht von den Bahngen

sondern von einem Ziel beherrscht wird. Welches ist dieses

Ziel u wie wird es erreicht?Das Ziel ist, zu dem vermißten Nb zurückzukehren u die

Identitätsempfindg auszulösen, dh den Moment, in dem nur

Nb besetzt ist, die wandernde Besetzg in Nb einmündet. Es

wird erreicht durch probeweises Verschieben der Qἠ auf

allen Wegen u es ist klar, daß hiezu bald ein größerer

bald ein geringerer Aufwand von Seitenbesetzg nötig

ist., je nachdem man sich der vorhandenen Bahngen bedienen

kan̄ oder ihnen entgegenwirken muß. Der Kampf zwischen den

festen Bahngen u den wechselnden Besetzgen characterisirt

den Sekundärvorgang des reproduzirenden Denkens im

Gegensatz zur primären Associationsfolge.Was leitet auf dieser Wanderg? Daß die Wunschvorstellg

Er besetzt gehalten wird, während man von Nc die

Associationen verfolgt. Wir wissen, daß durch solche

Besetzg von Nb alle seine etwaigen Verbindgen selbst

gebahnter u zugänglicher werden.Auf dieser Wanderg kann es geschehen, daß die Qἠ auf eine

Er stößt, die mit einem Schmerzerlebniß in Beziehg steht

u somit Anlaß zur Unlustentbindg gibt. Da dies ein

sicheres Anzeichen ist Nb sei auf diesem Wege nicht zu

erreichen,erlenkt sich der Strom sofort von der betreffenden

Besetzg ab. Die Unlustbahnen behalten aber ihren hohen

Wert, um den Reproduktionsstrom zu dirigiren.S.

48

Das Erin̄ern u das Urtheilen.

Das reproduz Denken hat also einen praktischen Zweck u ein

biologisch festgestelltes Ende, nämlich eine von der¿überschüßigen

W aus wandernde Qἠ auf die vermißte Nbesetzg zurückzuführen.

Dan̄ ist Identität u Abfuhrrecht erreicht, wen̄ noch das Realiz.

von Nb auftritt. Es kann aber der Vorgang sich vom letzten

Ziel unabhängig machen u nur die Identität anstreben.

Dan̄ hat man einen reinen Denkakt vor sich, der aber

in jedem Falle später praktisch verwertbar gemacht

werden kann. Auch benim̄t sich das besetzte Ich dabei in

völlig gleicher Weise.Wir folgen einer dritten Möglichkeit, die sich im Wunschzu-

stande ereignen kann, daß nämlich bei vorhandener

Wunschbesetzg eine auftauchende W gar nicht mit dem gewünschten

Er (Er +) zusam̄enfällt. Dann entsteht ein Interesse, dieses W

zu erkennen, um eventuell doch von ihm einen Weg zu

Er + zu finden. Es ist anzunehmen, daß zu diesem Zwecke

W auch vom Ich aus überbesetzt wird1, wie im vorigen Falle

los der Bestandtheil Nc. Wen̄ nicht absolut neu ist, wird

es jetzt an ein Erw erin̄ern, dieses wachrufen, mit

welchem es wenigstens theilweise zusam̄enfällt. An

diesem Erbild wiederholt sich nun der Denkvorgang

von vorhin nur gewißermaßen ohne das Ziel, welches

die besetzte Wunschvorstellg vorhin bot.S.

49

Soweit die Besetzgen übereinanderfallen, geben sie keinen

Anlaß zur Denkarbeit. Die auseinanderfallenden Anteile

dagegen „erwecken das Interesse" u können zu zweierlei Weisen

von Denkarbeit Anlaß geben. Entweder richtet sich der Strom

auf die geweckten Er u setzt eine ziellose Erinn̄erungsarbeit in

Gang, die also durch die Verschiedenheiten, nicht durch

die Ähnlichkeiten bewegt wird, oder er verbleibt in den neu

aufgetauchten Bestandtheilen u. stellt dan̄ eine ebenfalls

ziellose Urtheilsarbeit dar.Nehmen wir an, das Objekt, welches W liefert, sei dem

Subjekt ähnlich, ein Nebenmensch. Das theoretische Interesse

erklärt sich dan̄ auch dadurch, daß solches Objekt

gleichzeitig das erste Befriediggsobjekt, im ferneren das erste

feindliche Objekt ist, wie die einzige helfende Macht. Am

Nebenmenschen lernt darum der Mensch erken̄en. Dan̄ werden

die Wcomplexe, die von diesem N.menschen ausgehen, z. Th.

neu u unvergleichbar sein, seine Züge, etwa auf visuellem Gebiet,

andere visuelle W, z.B. die seiner Handbewegungen aber werden

im Subjekt über die Er eigener, ganz ähnlicher visueller

Eindrücke vom eigenen Körper fallen, mit denen die Er von

selbst erlebten Bewegungen in Association stehen. Noch andere

W des Objektes, z.B. wen̄ es schreit, werden die Erin̄erung an

eigenes Schreien u damit an¿eigene Schmerzerlebniße

wecken. Und so sondert sich der Complex des Nebenmenschen

in 2 Bestandteile, von denen der eine durch constantesS.

50

Gefüge imponiert, als Ding beisam̄enbleibt, während der

andere durch Erin̄erungsarbeit verstanden, dh auf eineei

Nachricht vom eigenen Körperzurückgeführt werden kann.

Diese Zerlegg eines Wcomplexes heißt ihn erkenen, enthält

ein Urtheil und findet mit dem letzt erreichten Ziel ein

Ende. Das Urtheil ist, wie man sieht, keine Primärf, sondern

setzt die Besetzg des disparaten Anteiles vom Ich aus

voraus; es hat zunächst keinen praktischen Zweck u es

scheint, daß beim Urtheilen die Besetzg der disparaten

Bestandtheile abgeführt wird, da sich so erklären würde,

warum sich die Thätigkeiten, „Prädikate" vom Subjektcomplex d

urch eine lockere Bahng sondern.Man kön̄te von hier aus tief in die Analyse des Urtheils-

aktes eingehen, allein dieß führt vom Thema ab.

Begnügen wir uns damit festzuhalten, daß es das ursprüngl

Interesse an der Herstellg der Befriediggssituation ist,

welches in einem Falle das reproducirende Nachdenken

im anderen Falle das Beurtheilen als Mittel erzeugt

hat, aus der real gegebenen W-situation auf die

gewünschte zu gelangen. Voraussetzg dabei bleibt,

daß die ψVorgänge nicht ungehem̄t, sondern bei

thätigem Ich ablaufen. Der eminent praktische Sinn aller

Denkarbeit wäre aber dabei erwiesen.S.

51

Denken u Realität.

Ziel u Ende aller Denkvorgänge ist also die Herbeiführg eines

Identitätszustandes, die Überführg einer von außen stam̄enden

Besetzg Qἠ in einevom Ich ausgegebenebesetztes Neuron.Das erken̄ende oder urtheilende Denken sucht eine Identität mit

einer Körperbesetzg, das reproducirende Denken mit einer eigenen

psych. Besetzg auf. Das urtheilende Denken arbeitet dem repro-

duzieenden vor, indem es ihm fertige Bahngen zur weiteren

Associationswanderg bietet. Kommt nach Abschluß des Denkaktes

das Real zur Wahrnehmg, so ist das Realitätsurtheil,

der Glaube gewon̄en u das Ziel der ganzen Arbeit erreicht.Für das Urtheilen ist noch zubemerken, daß dessen

Grundlage offenbar das Vorhandensein von eigenen Körper-

erfahrgen, Empfindgen und Beweggsbildern ist. Solange diese

fehlen, bleibt der variable Anteil des W-complexes unver-

standen, dh er kan̄ reproduzirt werden, giebt aber keine Richtg

für weitere Denkwege. So können z.B., was in der Folge

wichtig sein wird, alle sexuell Erfahrgen keine Wirkg äußern,

so lange das Individ keine Sexualempfindg kennt, dh

im Allgemeinen bis zum Beginn der Pubertät.Das primäre Urtheilen scheint eine geringere Beeinflußg

durch das besetzte Ich vorauszusetzen als die reproduzirenden

Denkakte. Handelt es sich dabei um Verfolgg einer Association

durch theilweises Übereinanderfallen, der keine ModificationS.

52

angethan wird. So kom̄en den̄ auch Fälle vor, in denen

der Urtheilsassociationsvorgang sich mit voller Quantität

vollzieht. W entspricht etwa einem Objektkern + einem Beweggs-

bild. Während man W wahrnim̄t, ahmt man die Bewegg

selbst nach, dh innervirt das eigene Beweggsbild, das auf

Aufeinanderfallen geweckt ist, so stark, daß die Bewegg

sich vollzieht. Man kan̄ daher von einem Imitationswerth

einer W sprechen. Oder die W weckt das Er einer

eigenen Schmerzempfindg, man verspürt dan̄ die entsprech.

Unlust u wiederholt die zugehörigen Abwehrbeweggen.

Dies ist der Mitleidswerth einer W.In diesen beiden Fällen haben wir wol den Primärvorgang

für das Urtheilen zu sehen u können annehmen, daß

alles sekund Urtheilen durch Ermäßigg dieser rein

associativen Vorgänge zu Standekgekom̄en ist. Das

Urtheilen, später ein Mittel zur Erken̄tniß des vielleicht

praktischenwichtigen Objektes, ist also ursprünglich ein

associativer Vorgang zwischen von außen kommenden u vom

eigenen Körper stam̄enden Besetzgen, eine Identificirg

von φ u Bin̄ennachrichten oder Besetzgen. Es ist vielleicht

nicht unrecht zu vermuthen, daß es gleichzeitig einen

Weg darstellt, wie von φ kom̄ende Q übergeführt

u abgeführt werden können. Was wir Dinge nen̄en,S.

53

sind Reste, die sich der Beurtheilung entziehen.

Aus dem Urtheilsbeispiel ergiebt sich zuerst ein Wink

für die Verschiedenheit im Quantit, welche zwischen Denken

u Primärvorgang zu statuiren ist. Es ist berechtigt anzunehmen,

daß beim Denken ein leiser Strom motorischer

Innervation von ψ abläuft, natürlich nur dan̄, wenn im

Verlauf ein motorisches oder SchlüßelN innervirt

worden ist. Doch wäre es unrecht, diese Abfuhr für den Denk-

vorgang selbst zu nehmen, von dem sie nur eine unbeabsichtigte

Nebenwirkg ist. Der Denkvorgang besteht in der Besetzg

von ψ N mit Abänderg des Bahnungszwanges durch Seiten-

besetzg vom Ich aus. Es ist mechanisch verständlich, daß dabei

nur ein Theil der Qἠ den Bahngen folgen kan̄ und daß

die Größe dieses Theils beständig durch die Besetzgen regulirt

wird. Es ist aber auch klar, daß damit gleichzeitig Qἠ genug

erspart wird, um die Reproduktion überhaupt nutzbringend

zu machen. Im anderen Falle würde alle Qἠ, die am Schluße

zur Abfuhr nötig ist, während des Umlaufes auf den

motorischen Auslaufpunkten verausgabt werden. Der

Sekundärvorgang ist also eine Wiederholg des urspr ψ Ablaufes

auf niedrigerem Niveau, mit geringeren Quantitäten.Noch kleinere Qἠ, wird man einwerfen, als sonst in ψN

verlaufen! Wie bringt man es zu Stande, so kleinen Qἠ

die Wege zu eröffnen, die doch nur für größereS.

54

als ψ in der Regel empfängt, gangbar sind? Die einzig

mögliche Antwort ist, dieß muß eine mechanische Folge

der Seitenbesetzgen sein. Wir müßen derartige Verhält-

niße erschließen, daß bei Seitenbesetzg kleine Qἠ durch

Bahngen abströmen, wo sonst nur große den Durchgang gefunden

hätten. Die Seitenbesetzg bindet gleichsam einen Betrag

der durch das N strömenden Qἠ.Das Denken muß ferner einer anderen Bedingg genügen. Es

darf die durch Primärvorgänge geschaffenen Bahngen nicht

wesentlich verändern, sonst fälscht es ja die Spuren der

Realität. Dieser Bedingg genügt die Bemerkg, daß Bahng

wahrscheinlich der Erfolg einmaliger großer Quantit ist

so daßu daß Besetzg, im Moment sehr mächtig, doch keinen

vergleichbar dauernden Effekt hinterläßt. Die kleinen

beim Denken passirenden Q kom̄en im Allgemeinen

gegen die Bahngen nicht auf.Es ist aber unzweifelhaft, daß der Denkvorgang doch dauernde

Spuren hinterläßt, da ein zweites Überdenken soviel

weniger Aufwand fordert als ein erstes. Um die Realität

nicht zu fälschen, bedarf es also besonderer Spuren, Anzeichen

für die Denkvorgänge, die ein Denkgedächtnißconstatiren

constituiren, welches sich bisher nicht formen läßt. Wir werden

später hören, durch welche Mittel die Spuren der

Denkvorgänge von denen der Realität geschieden werden.S.

55

Primärvorgänge – Schlaf u Traum.

Nun taucht die Frage auf, aus welchen quantitat Mitteln wird den̄

der ψ Primärvorgang bestritten? Beim Schmerzerlebniß ist es

offenbar die von außen einbrechende Q, beim Affekt

die durch Bahng entbundene endogene Qant; beim Sek.vorgang des

reproduz Denkens kan̄ offenbar auf das Nc eine größere

oder geringere Qἠ aus dem Ich übertragen werden, die

man als Denkinteresse bezeichnen darf, u die dem Affekt-

interesse proportional, wo ein solches entstehen konnte. Es

fragt sich nur, giebt es ψ Vorgänge primärer Natur, für

welche die aus φ mitgebrachte Qἠ hinreicht oder kom̄t

zur φ Besetzg einer W ein ψ Beitrag (Aufmerksamkeit)

automatisch hinzu, der erst einen ψ Vorgang ermöglicht?

Diese Frage bleibe offen, ob sie nicht etwa durch Spezial-

anpassg an psychol Thatsachen entschieden werden kann.Eine wichtige Thatsache ist es, daß wir ψ Primärvorgänge,

wie sie in der ψ Entwicklung biologisch allmählich unterdrückt

worden sind, alltäglich während des Schlafes vor uns haben.

Eine zweite Thatsache derselben Bedeutg, daß die patholog.

Mechanismen, welche die sorgfältigste Analyse bei den

Psychoneurosen aufdeckt, mit den Traumvorgängen die

größte Ähnlichkeit haben. Aus diesem später auszuführenden

Vergleich ergeben sich die wichtigsten Schlüße.S.

56

Zunächst ist die Thatsache des Schlafes in die Theorie einzutragen.

Die wesentliche Bedingg des Schlafes ist beim Kinde klar zu erken̄en.

Das Kind schläft, solange es kein Bedürfniß oder äußerer